【講演レポート】新横浜の街が歩んだ60年超の軌跡を語りました。

港北区の成り立ちや歴史などを学ぶ「港北地域学」講座(港北区区民活動支援センター主催)の第2回となる「新横浜の過去・現在・未来~新横浜駅開設60周年の軌跡」が昨年(2023年)12月11日に港北区役所内で開かれ、数代にわたって地元に住む3氏が新横浜の変化と思い出を語り合いました。

新横浜に新幹線が開業する以前の様子を交え、駅開業から60年にわたる街の歩みを地域視点で振り返る貴重な機会となっています。

当日の講演要旨を以下にご紹介します。

港北地域学講座「新横浜の過去・現在・未来~新横浜駅開設60周年の軌跡」

<登壇者>

- 新横浜町内会会長・金子清隆さん

- 新横浜町内会理事・臼井義幸さん

- 新横浜ラーメン博物館館長・岩岡洋志さん

新横浜に駅がなかった頃

- 臼井義幸さん(新横浜町内会理事)

来年は新横浜駅ができてから60年になります。いわば「還暦」なので「赤い新幹線を走らせたいな」という声も聞きました。

実は東海道新幹線が着工した際、赤い新幹線のイメージイラストが使われていたことがあります(上の写真)。

これから少し懐かしい写真をご紹介していきます。

これが新幹線駅ができるころの写真ですが、駅の南側(篠原町側)にヒロイさんという家があり、そのヒロイさんが連れている牛です。

この写真を日吉の方が見て「新横浜ってすごい」と言われたことがあります。牛がすごいのかと思ったら、牛が引いている荷車に飛行機の車輪を使っているというんですね。こんな進んだ考え方を持っている人がいるのかという意味だったようで、印象的でした。

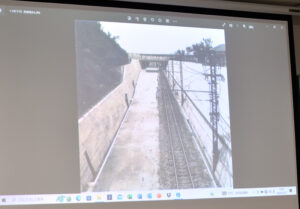

こちらは新横浜駅をつくる際の写真です。横浜線と新幹線の高さがバッティングしてしまうので、専門用語で言う“盤下げ”を行い、地盤を掘り下げて横浜線の線路を通しました。そのお陰で新横浜付近は早くから複線化しています。

これは今の新横浜1丁目付近で、地元では「一本杉」と呼ばれている場所で撮られた写真です。横浜線が土手の上を走っています。ここは今、「蛇骨(じゃこつ)神社」(新横浜1丁目の新幹線高架近く)が建っているところですね。

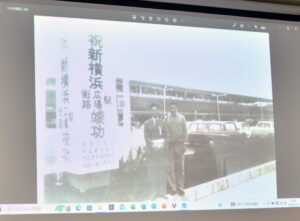

ちょうど「東京オリンピック」があった年、1964(昭和39)年10月に新横浜駅が開設された時の写真です。

これは「第三京浜道路」ですね。東海道新幹線と同時に全線開通する予定でしたが、港北インターは1年遅れて1965(昭和40)年12月に開通しています。

さて、新横浜駅が開業してからすでに半世紀以上が経ったわけですが、新横浜駅がなかった頃は、お二人はどこの駅を使っていましたか?

- 岩岡洋志さん(新横浜ラーメン博物館館長)

私は菊名駅まで行っていましたね。

- 金子清隆さん(新横浜町内会会長)

私は横浜市電の終点「六角橋」(市電六角橋線=1968年廃止)の停留所を使っていました。中学校も六角橋中学校(※神奈川区六角橋5丁目、当時は港北区の一部も通学区となっていた)の出身です。

市電だと均一の運賃で(いちばん南の)杉田(磯子区)まで行けたんです。いい時代でした。

- 臼井さん

当時、横浜市電の廃止について議論になっていましたね。

- 金子さん

市電に代わる交通機関として市営地下鉄(ブルーライン)が計画されまして、最初は横浜駅から反町付近を通って六角橋を抜け、武相中学校・高校(仲手原2)のあたりから直線的に新横浜駅へ入るというルートが提示されたように記憶しています。

ただ、六角橋の商店街が大繁盛していた時代ですから、横浜駅の西口に買物客を取られかねないということで大反対がありました。そのため、三ツ沢上町や片倉町、岸根公園をまわって新横浜駅へ向かう形に変更になったと聞きました。

- 臼井さん

もともと今の新横浜駅付近は人が住んでいない場所で、駅の南側(篠原町側)にある「表谷(おもてや=菊名寄り)」と「坊海道(ぼうがやつ=ぼうかいどうとも呼ばれる=岸根公園寄り)」に集落があって、岩岡さんは表谷側に住んでおられましたね。

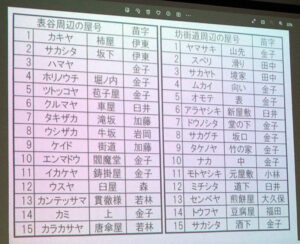

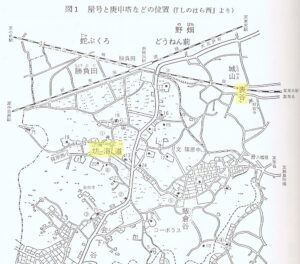

現在の新横浜駅篠原口側にある「表谷(おもてや)」と「坊海道(ぼうがやつ=ぼうかいどう)」の位置、図の上部、東海道新幹線の向こう側が現在の新横浜1丁目~3丁目(1986年3月発行「港北区史」p539「図1 屋号と庚申塚などの位置(『しのはら西』より)」の一部を加工し転載)

- 岩岡さん

私は臼井さんと同じ表谷の出身です。新横浜駅が開業する前の1959(昭和34)年の生まれなのですが、幼い頃は、近くに店舗がまったくありませんでした。だから、母親たちが買物へ行くのは菊名です。車を持っている人は六角橋商店街まで行って何かを買うような時代でした。

新横浜駅が開業した頃の記憶はあるのですが、子どもにとっては駅ができても使わないので印象はあまり深くはないですね。

臼井さんと同じ年齢の兄がいまして、小さいときに一緒に入場料を払って駅のなかに入った記憶がありますが、それくらいです。

- 金子さん

新横浜駅の工事が行われてい時、私は小学校4年生か5年生くらいの頃でした。

建設工事を見ていたらユンボ(掘削用の建設機械)が大量の「はまぐり」を採っているんですね。貝の化石です。後から調べたらこのあたりは6000年前くらいは海だったということでした。

地元では苗字よりも「屋号」

- 臼井さん

新横浜駅ができてからは、駅に近い「表谷」(おもてや、菊名駅寄りの篠原町)のほうでは街が変わったと言われていますね。

- 岩岡さん

大学生くらいの頃ですが、父親たちの話を聞いていると、“臼井さんの家”とか言わず、「屋号」で呼ぶんですね。

「車屋(くるまや)」とか「鋳掛屋(いかけや)」とか「唐傘屋(からかさや)」とか「滝坂(たきざか)」とか、そういう言い方をするんです。

ちゃんと苗字で言ってよと言うと、親たちが「えーっと…」と言って苗字を忘れていて、屋号だけを覚えているような状況でした。

私は1985(昭和60)年にサラリーマンをやめて父親の会社に戻ってきたのですが、当時はまだ「念仏講」という風習が残っていました。

これは表谷のグループの人たちが「宿」と呼ばれる当番の人の家に集まり、みんなで数珠(じゅず)回しながら「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と念仏を唱え、終わったら皆で食事するというものです。

私が戻ってきた頃は、母親たちから「もうやめたほうがいい、ごはんをつくるのが大変だ」という話が出ていました。

- 臼井さん

念仏講をやめたときの新聞記事が残っているのですが、これによると「天正元年(1573年)」という時代にこれが生まれたのではないかとあり、戦国時代に始まったようです。地域のコミュニケーションという役割があったのかと思います。

- 岩岡さん

表谷に長福寺さんという真言宗の寺があるのですが、数珠と念仏を唱えていた時に叩いていた「鐘」は、最後に長福寺さんにおさめ、1990(平成2)年に念仏講は終えることになりました。

- 臼井さん

篠原町の一帯は戦国時代に「金子氏」という有力な武士がいまして、その方の菩提寺が長福寺でした。

目立つ「金子さん」の苗字

- 臼井さん

先ほど、岩岡さんが「屋号」について触れられていましたが、表谷と坊海道(ぼうがやつ=ぼうかいどうとも呼ばれる、岸根公園寄り)の屋号を一覧にしてみました。

金子さんのところは坊街道で「ナカ(中)」と呼ばれていたようですが、これはどういう背景があったのですか?

- 金子さん

「上のうち」「中(なか)のうち」「下のうち」という形で3軒並んでいて、“上”が一番古く、“下”が一番新しいという、そんな理由です。

- 臼井さん

屋号の一覧を見ていると「金子さん」という苗字が多いですね。江戸時代からすごく多かったらしいです。金子さんと呼ぶとみんな振り返るので、屋号で読んでいたのだと思います。

みなが屋号で呼び慣れているので、小学校に上がった時に先生から「金子が休んだからプリント持っていってやれ」と言われたのですが、自分の隣の金子は出席している。誰ですか?と聞いて下の名前を聞いて「いかけや(鋳掛屋)のクミちゃんだ」なんてと理解したことがありました。

私の家は表谷で「車屋(くるまや)」と呼ばれていまして、てっきり人力車のことだと勘違いしていたのですが、蚕(かいこ)の糸をからみ上げる“糸車”が由来だそうです。菊名に「ヤスヤマ」という屋号を持っている家があるのですが、そこで蚕を飼っていたのでそこに“車”を卸していました。

なぜ「鴨」が新横浜名物か

- 臼井さん

かつて新横浜の駅前は「田んぼ」ばっかりだと言われていましたが、良い田んぼではないとみんな放棄してしまいます。

そうなると、草やぶというか芦原のようになって、鳥が集まってきます。こういう鳥たちをドラム缶を叩いて追って、第三京浜道路の近くに「鴨(かも)場」がつくられました。

また、近くには「養蛙(ようあ)場」もあって、食用蛙(かえる)を養育していました。こういうことでもしないと、田んぼだけで暮らしていくのが難しかった。新横浜付近は湿地帯で、あまり良い田んぼではなかったんです。

そんな時代の面影を残すのが新横浜のキャラクター「かもねくん」です。名物として「鴨まん」もつくりました。これを仕掛けたのは金子さんです。

- 金子さん

新横浜町内会では1991(平成3)年から「新横浜パフォーマンス」というイベントを開いているのですが、ある人から「横浜中華街は『豚まん』が有名だから、あんなのを名物として作れればいいよね」と意見が出ました。

新横浜にはかつて鴨場がありましたので、「鴨まん」がいいのではと私が言い出したものです。

新横浜でフランス料理店を営んでいた「HANZOYA(ハンゾウヤ)」(現在は大豆戸町)さんにレシピをつくっていただいて3回くらい試食し、これならいける!と新横浜パフォーマンスの会場で売ったところ、2日間で2000個を完売しました。

ただ、鴨は豚と違って価格が高く、海外で買ったとしてもとんでもない値段になります。町内会なので採算を度外視して始めたというのが経緯です。

その後、鴨まんを商標登録しようとしたら最初は特許庁に却下されまして、京都に「鴨しんじょ(真薯)」という名物があるので、それと間違われたようでした。数年後に出したら「新横浜」と入れれば良いということで「新横浜名物鴨まん」となりました。

何年かは駅の売店「キヨスク」でも売っていただいたのですが、今は新横浜パフォーマンスなどのイベント会場だけで販売しています。

川が決壊し太尾新道が埋まる

- 臼井さん

新横浜と言えば「治水」の話題は避けられません。現在の「横浜アリーナ」の裏手付近、鶴見川と鳥山川が合流するあたりは川が曲がりくねっていることから「大曲」と呼ばれ、川の水がよくあふれる場所でした。

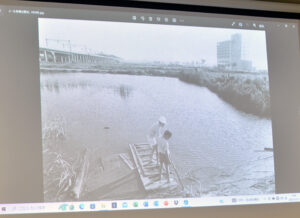

こちらの写真は今でいう環状2号線沿いの高層ビル「エピックタワー(旧「リコー」新横浜事業所)」の付近で撮られたものですが、ひと雨降るとこんなふうになります。

その後、新幹線の駅が水で浸かってはいけないということで堤防は強固につくられました。

- 岩岡さん

私は高校時代、港北高校(鶴見川沿いの大倉山7丁目)まで自転車で通っていたのですが、ある時、学校で「川が決壊しそうだから早く帰れ」と言われたのですが、外へ出たらもう決壊していて、今の太尾新道が水で遮られる状態になっていました。

友だちと「じゃんけん」で負けた奴が行けるかどうかで強行してみたのですが、途中で動けなくなってしまって、自転車を担いで歩いた思い出があります。

著名レストランと「モーテル」

- 臼井さん

最初は寂しかった新横浜の街ですが、新幹線の駅ができたことで少しずつ色んなものができ始めてきます。

そのなかで印象的なのが駅前の環状2号線沿いにあった「ミネタ」というレストランです(※現在の「プライム新横浜ビル(旧新横浜ミネタビル)」付近)。

現在の“ファミリーレストラン”のはしりのような店で、ミネギシさんとタグチさんが始められたので“ミネタ”という名になりました。

店に掲げていた「M」のマークが米国の著名ハンバーガーチェーンに似ているので、日本に上陸した時、ミネタさんがハンバーガー屋さんを始めたのかと勘違いした話も出たほど、有名でした。

車の洗車場を併設していて、レストランで食事していると、その間に洗車してくれるサービスも行っていました。

また、新幹線で遠くへ出掛ける際も車を預かってくれるということで、著名プロ野球選手が愛用していた記憶があります。

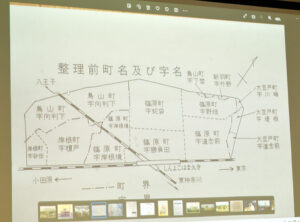

さて、こちらの図は区画整理前の新横浜の地名です。「新横浜」という住所は最初からあったわけではなく、今の新横浜2・3丁目は「篠原町」がほとんどで、1丁目には「鳥山町」と「岸根町」が入っています。

今の新横浜の形にするための区画整理が終わった頃、企業も進出してきたのですが、綱島で温泉旅館をやっていた方も多くいました。

東海道新幹線が開通したことで熱海に客を取られてしまった、ということで新たに新横浜で商売をしようと色んなホテルがやって来たわけです。

屋上にスカイレストランを設けていた「新横浜ホテル」(※1970年5月開業、1997年閉店。現在の「新横浜プリンスホテル」の環状2号線を挟んで真正面にある平面駐車場付近に建っており、バス停「ホテル前」の由来となった)のような例もありますが、そのほかは俗にいう「モーテル」が目立っていました。

そんななかに「ひさご」というモーテルが駅の近くにありましたね。

- 岩岡さん

先ほど話に出たレストラン「ミネタ」の(駅側から見て)左側に今でいう「スタジアム通り」が通っており、そのスタジアム通りの駅から2つ目の角の右側に「ひさご」が建っていました(※新横浜スケートセンターの至近にある「横浜労災病院入口」交差点、現在の「DSM新横浜ビル」付近)。

私が小学校4年生の頃、1969(昭和44)年だったでしょうか、田畑ばかりだった場所に建物ができたので、母親に「あれは何なのか」と尋ねてみたのですが、あいまいな返事しか返ってこないんです。

そこで小学生が5人くらい集まって「あの建物のなかに行ってみよう」ということになりました。

「こんにちは」と入っていったら、小綺麗なおばさんがにこにこしながら「なあに?」と出てきました。

思わず「お水ください」と言ったらジュースを出してくれました。私は小学校4年の時にモーテルに入っていたことになるわけです……(会場笑)

- 臼井さん

確かにあの当時、「ひさご」さんは何もないところに建っていたので、子どもからすると何だろうと思ってしまいますよね。

「何もない」新横浜を変える

- 臼井さん

こちらは1976(昭和51)年、新横浜駅に「ひかり」号が停車するようになった際の写真です。真中にいるのが俳優の五大路子(みちこ)さん、岩岡さんのお姉さんですね。

まもなく東海道新幹線が還暦を迎えますが、五大さんもご自身の劇団「横浜夢座」を結成されてから2024年で25周年を迎えます。そして「新横浜ラーメン博物館」(1994年3月オープン)も30周年ですね。

- 岩岡さん

皆さま方と諸先輩方のおかげで2024年で丸30年を迎えます。本当にありがとうございます(会場拍手)

- 臼井さん

今でこそ新横浜は発展していますが、駅が開業してからしばらくの間、世間から「新横浜は何もない」と言われていました。

そんななか、岩岡さんをはじめとしたメンバーが「新横浜にこんなものがあったらいいなの会」というものをつくりました。今後の「希望」だけを皆で言い合う会です。「117(いいな)の会」とか言ってましたね。

横浜市などへ公式にアピールする際は「新横浜シティ・イメージ・ビューロー」の略で「CIB」と呼んでいました。

そのなかで、新横浜は企業の街だから「企業祭り」をやろうとなった。それが今の「新横浜パフォーマンス」です。企業の祭りとして始まったので最初は平日の木曜と金曜に開いていて、その後に土曜と日曜に変わっていきました。

- 岩岡さん

臼井さんが話された「CIB(新横浜シティ・イメージ・ビューロー=新横浜にこんなものがあったらいいなの会)」を発足した経緯ですが、父親の代は隣近所でつながりがあったものが、我々はサラリーマンになっているので横のつながりが薄いんです。

これはまずいということで、街をテーマにみんなで集まろうとなり、新横浜周辺の地主(農家)や企業の二世が集ったものです。

ラーメン博物館はなぜできたか

- 臼井さん

新横浜ラーメン博物館も「CIB」での議論がきっかけでしたね。

- 岩岡さん

私は26歳でサラリーマンをやめて地元に戻ってきました。40歳まで参加できる横浜青年会議所(JC)で活動し、横浜JCが主催団体の一つとなっている「横浜開港祭」のノウハウなどを学ばせていただきました。

横浜JCでは市内中心部での会合が多かったので、「たまには新横浜で会合をしましょうよ」と提案してみたりもしたのですが、先輩たちからは「横浜のチベットのようなところだから行きづらい」と取り合ってもらえません。

確かに新横浜は、横浜と言っても海もない内陸の湿地帯です。色んな人に聴いても、新幹線に乗る時は行ったことがあるという声が圧倒的に多く、わざわざ新横浜に来る人はほとんどいません。

いつしか「よし、今に見てろよ」という気持ちが芽生えてきました。

地元の“CIB(あったらいいなの会)”で話し合っているうちに「ほしいもの」がたくさん出てきます。

私は農家の一族なので土地があり、それを活用して「わざわざ来てもらえる」ようなものがつくれないかと考えたのです。

なにせ新横浜は“横浜のチベット”と呼ばれているような場所なので、人を呼ぶためには、他の人がやっていないことをしなければなりません。

当時、新横浜に不足してものの一つが「飲食店」でした。

この頃はバブル経済の最中だったので新しい世界の料理といったものが話題になっており、色んなところへ視察に出掛けましたが、過去に食べたことがないので良いのか悪いのかが分からないのです。

そんななか、自分で良いか悪いかを判断できた食べ物が「ラーメン」でした。

当時の日本人は自分の好き嫌いを言わないなんて言われていましたが、ラーメンに関してはどなたも好みがあって「しょうゆが好き」とか「みそラーメンがいい」とはっきり言います。

そこに注目して日本中のラーメンを食べ歩いてみたら、「こんなラーメンがあるのか」と驚くほどにどんどん出てくる。

「どうして地域でこんな味ができたのだろう」とインタビューとか歴史調査して残していきたいという思いを踏まえ、ラーメンの博物館という名になりました。

ただ、当時「博物館」という名称を付けるにはすごく勇気のいることでした。博物館というと、“現役”ではなくなったものを収蔵するというイメージがあったので、悩みに悩んだことを覚えています。

- 金子さん

その時、私も呼ばれ、岩岡さんから構想を披露されて「どう思うか?」と尋ねられたのですが、判断のしようがないんです。

ラーメンの博物館が地下にできるイメージを見せられて「これは一体何なんだろうか」と思ってしまいました。それが第一印象です。

- 岩岡さん

もう、家族からも先輩たちからも「やめとけ」という声ばかりで……(苦笑)。当時は「オフィスビルを建てれば(テナントが)埋まるから」と言われたものです。

ただ、それまで熱い議論をしていたので、自分の生まれ育ったところですし、成功するかどうかは別にして「何かしなければ」との思いは勇気になりました。

先輩たちがいなかったらこの事業はあり得なかったと思います。当時反対した先輩たちも後でずいぶん気を遣ってくれました。

- 臼井さん

確かに当時の先輩はみんな反対でしたね。私はラーメンが面白いと思ったほうの人間でしたが、そんな人はほとんどいなかった。新横浜が新しいものばかりなので、ラーメンというどこか懐かしい存在は面白いなと思いました。

- 岩岡さん

今日、会場に先輩方も来ていますが、ずいぶんダメ出しを食らいました。「昭和30年代の街並みがあるんです」というと「そんなの一度見れば飽きる!」と……。

- 金子さん

私はラーメン博物館が開業してからは、ラーメンはあまり食べないで、地下の居酒屋ばかり行っていた思い出があります。ここが非常によかった。

- 臼井さん

ラーメン博物館は昭和30年代の街並みなので、新宿の「ゴールデン街」をイメージした居酒屋がありましたよね。これも面白いと思いました。

企業の街になぜ「町内会」?

- 臼井さん

新横浜にはマンションの建設規制があったのでなかなか住宅はできませんでした。でも「町内会」は先にありました。

- 金子さん

最初は企業による「新横浜をよくする会」というものがあり、私の親父も入っていました。

街に不足しているものを行政に要望するのですが、「任意団体」なのでなかなか話が進まないのです。

この会場に来ておられますが、現在の町内会の尾島副会長のお父さんが率先して市当局と協議した結果、「町内会」という組織のほうが良いのではないかとなり、町内会として活動を始めたものです。

私が町内会に加入したのは1992(平成4)年ごろで、静岡で住宅営業のサラリーマンをやめて新横浜に帰ってきました。

当時、町内会の30人くらいの理事はみな企業をやっている方か代理の方でした。うち10人が臼井さんや岩岡さんなど地元の人です。

もともと、新横浜は商業都市という位置付けだったので「住宅は最小限に」という厳しい制限が続いていました。

ところがバブル経済の崩壊を経て、急に土地が売れなくなりました。銀行などから融資が出ないんです。

そして、1995(平成7)年ごろにはビルの全部をマンションとしても可、ということに変わった。それから急速にマンションが増え、今は企業の会員さんと住宅に住む方と一緒に町内会を運営しています。

「花と緑の街」を目指す取り組み

- 臼井さん

居住地としての新横浜は、一戸建てでなくマンションしか建てられない街となりました。そんなこともあって新横浜の原風景を復元してみようという話が出てきます。

農家から見ると雑草にしか見えない草が生えているような風景なのですが、たまたま知り合いの英国人の方相談したら、「メドウガーデンを作ればいい」という話になりました。

港北区でメドウガーデンの講演会をする機会があったので、講演だけでなく新横浜公園につくってしまえばいい、という話になって今も実際に運営しています。(※メドウガーデンは「人と自然のために『野草の咲く草原』花壇」というコンセプトで2017年に新横浜公園内に設けられた)

また、「森林浴」ではなく、「公園浴」という考え方があり、ビルで働いている人のストレス解消になり、健康を保つにも良いということで町内会で「ガーデンシティ新横浜」というプロジェクトを始めました。

- 金子さん

“新横浜に緑を”という活動は結構古いんです。日産スタジアム(横浜国際総合競技場)が1998(平成10)年3月にオープンし、2002(平成14)年6月のサッカー「2002 FIFAワールドカップ(日韓大会)」では決勝戦など3試合の会場に決まります。

その際、臼井さんや岩岡さんらが日産スタジアムへのアクセス路となるスタジアム通りに「グリーンポール(植木鉢などを吊り下げることができるポール=空中花壇)」を設けて、国内外の来場者に“おもてなし”をしようということになりました。

グリーンポールは、夜になるとLEDが点灯するので、そこを目印にして日産スタジアムまでアクセスしてもらおうというものです。

これは国の「緑のデザイン大賞」を町内会として受賞し、1000万円の賞金をいただきましたので、そのお金でスタジアム通りの緑化がさらに進みました。

- 岩岡さん

2002年のFIFAワールドカップの時のグリーンポールですが、さらに発展させようと取り組みを始めています。

新横浜町内会は2022年4月に横浜市内では2番目となる「道路協力団体」の指定を受け、グリーンポールに広告を掲出できるようになりました。これを街の緑化への資金として活用しようということで町内会に「新横浜ストリートマネジメント委員会」が発足しました。

委員会には私たちの“次の世代”となる30代を中心に20人くらいが集まって、管理と運営を担っています。

私は1959(昭和34)年生まれでこの3人では一番若いのですが、先輩たちが“老害”にならないように監視し、出過ぎた時には注意する役割をさせていただいています(会場笑)

- 金子さん

グリーンポールなど新横浜の街の緑化も、2027年に開かれる「横浜国際園芸博覧会」までは市も力を入れて協力してくれると思うのですが、その後はどうなるか分かりません。

そのため、街の企業に協賛をお願いし、広告を掲出することによって緑化の管理維持費をまかなっていくという仕組みをつくったものです。

こうした花と緑の活動に加え、新横浜町内会では「新横浜パフォーマンス」という大型イベントを毎年行っていますが、我々の世代はなかなか思うように身体が動かなくなりつつあります。

花と緑の活動だけでなくこちらも次の世代の方にずいぶん入ってきていただいたので、これからまた新横浜パフォーマンスも活性化できるのではないかと期待しています。

なぜあの場所に新横浜駅が?

- 会場からの質問

今後の「新横浜花火大会」(2018年・19年に実施)や「新横浜パフォーマンス」の計画はどうなっていますか?

- 金子さん

新横浜パフォーマンスは2024年も9月末から10月にかけて開催できるよう準備していく予定です。

かつて行った新横浜花火大会ですが、失敗といえる側面もありまして、今後は試行錯誤しなければ開催できないかなと思っています。

- 会場からの質問

新横浜駅の南側、「篠原口」の再開発計画は今、どのような状況なのですか。

- 金子さん

私は新横浜駅南口の「再開発準備組合」で理事長もさせていただいているのですが、地権者の皆さんには色んな考え方があります。

半分以上の方は賛意を示されていますが、7割から8割の賛成をいただくには富士山を登るのと同じで、これからもう少し頑張らないといけないという状況です。

- 会場からの質問

現在の場所に新幹線の駅ができたのはなぜでしょうか?

- 臼井さん

東海道新幹線は、戦前に計画されていた「弾丸列車」がもとになっており、これは東京から下関間を高速列車で結び、下関から海路を通じて朝鮮半島を経由して満州まで輸送しようという構想です。

この計画では東京側の始発駅が四ツ谷(市ヶ谷)あたりで考えられており、次の駅は東海道本線と接続するため今の東神奈川駅の付近に置く案があったと言われています。

しかし、戦後に動き出した東海道新幹線の計画では、現在の東京駅が始発駅ということに変わり、ここは東海道本線とつながっているので神奈川県内で接続させる必要がなくなりました。

そこで、東京駅から直線的に線を引いて、山がなく駅に適した平面ということで今の新横浜に駅をつくることになったようです。

(当日の講演要旨は以上です)

【関連記事】

・新横浜で田畑を耕した農家の貴重な「写真展」、1月30日まで1丁目近くで(2022年1月13日、新幹線開業前の風景)

・空地ばかりの新横浜に「ラーメン博物館」、1994年創業時の味で再出店企画(2022年11月11日、ラーメン博物館の歴史)

・新横浜の空中花壇「グリーンポール」が78基に、新線開業の街を盛り上げる(2023年3月30日、街の緑化活動について)

・<昔の綱島を語る>温泉街の衰退や水害、再開発と区役所誘致の思い出も(横浜日吉新聞、2023年2月22日、綱島温泉の衰退についても)

【参考リンク】

・新横浜町内会公式サイト(活動情報など)