地域の歴史を知り、学び、そして楽しむ――港北区の歴史、そして文化、そこに生きる人が歩む足跡を記録し、分かちあうことで、新たな未来を描こうという新連載「【わがまち港北番外編】こうほく歴史まち歩き」。

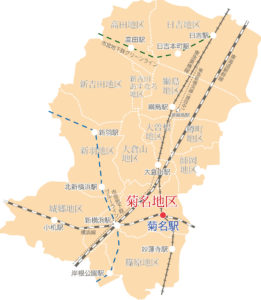

港北区内を12の地区に分けて、地域の歴史や名所・旧跡、名物や新たな街の動きといった「まち歩きスポット」を紹介するというコンセプトで、区の歴史書『わがまち港北2』と『わがまち港北3』の著者としても知られる林宏美さん(公益財団法人大倉精神文化研究所研究員)の取材・執筆によるエッセイを定期的に掲載しています。

前回(第3回)は「菊名地区」のなかでも新横浜や大豆戸町を中心に巡りましたが、第4回となる今回は菊名駅周辺のスポットをご紹介します。

※特記のない限り、本連載の写真は筆者・林宏美さんによる撮影です

※本連載は「新横浜新聞~しんよこ新聞」と「横浜日吉新聞」の共通記事です。

菊名駅~70年代初頭まで大雨が降ると冠水も

前回は新横浜や大豆戸町を中心にご紹介しましたが、今回は菊名駅から散策をスタートします。

菊名駅は1926(大正15)年2月に東急菊名駅が開業し、同年9月に東急と横浜線との交点に国鉄菊名駅が開業しました。

菊名駅は周囲を丘に囲まれた低地に、横浜線の線路を掘り下げて作ったため、大雨が降ると冠水して不通となりました。線路がかさ上げされたのは、1972(昭和47)年のことです。

菊名駅は2014(平成26)年から駅改良工事が行われ、2017(平成29)年12月にようやくJR菊名駅のバリアフリー化が叶いました。

2019(平成31)年3月に駅改良工事、2020(令和2)年に構内施設の改装が全て終了し、JRの駅舎は新しくなり、東急東横線への乗り換え口も広くなりました。筆者としては2015(平成27)年に閉店した「しぶそば」(東急グループの駅そば店)が戻ってきたのが嬉しかったです。

菊名駅については、シリーズわがまち港北「第192回 菊名地区(1)―地域の成り立ち、その3―」(『わがまち港北3』57~61頁)、「大好き!大倉山」の「第24回 2つの菊名駅―大倉山はじめて物語、その6―」(『わがまち港北3』244~245頁)もご覧下さい。

菊名4丁目交差点~変化する「五差路」の今

さて、東急菊名駅の東口を出て、まずは駅に近い「蓮勝寺(れんしょうじ)」へ向かいます。

菊名の駅前通りと綱島街道の交点にある菊名4丁目交差点は現在、見通しの悪い五差路で、その上に設けられた菊名歩道橋も1968(昭和43)年の竣工から50年以上が経過していることから、その撤去も含め、市の道路改良事業(主要地方道「東京丸子横浜道路」改良事業)が進められています。

昨年(2020年)12月には歩道が拡張され、歩行者は道路から十分距離を取ることが出来るようになり、車からの見通しも改善されました。事業は現在も継続中です。

菊名山蓮勝寺~数多き伝承と川崎坂

菊名4丁目交差点を過ぎ、綱島街道を神奈川区方面へ進んでいくと、菊名山蓮勝寺があります。「菊名山」の山号は菊名の地名の由来となったという説もあります。

蓮勝寺には横浜七福神の毘沙門(びしゃもん)天が祀られています。連勝寺には伝承も多く、寺に祀られている石ざるは、関東大震災を予見したといわれていますし、連勝寺の東側の脇を通る川崎坂は、タヌキが薬缶(やかん)に化けて坂を転がり、人々を驚かせたことから、別名薬缶坂とも呼ばれています。

ちなみに、2014(平成26)年から3年にわたって開催された港北区の生涯学級「港北の昔ばなし紙芝居講座」では、区内に伝わる伝承や昔話を元に紙芝居を制作しました。その制作数56点のうち、菊名にまつわる作品は一番多く、10点に上ります(次点は鳥山町の5点)。

講座で作られた紙芝居は、港北図書館や区民活動支援センター、大倉精神文化研究所附属図書館等で貸出・閲覧が出来ますし、港北区の映像のポータルサイト「港北映像ライブラリ」で実演映像も配信されています。

菊名貝塚~点在していた縄文前期の証人

連勝寺から薬缶坂の異名を持つ川崎坂をそのまま歩いていきましょう。

川崎坂を道なりに進み、突き当りを左に曲がった先は、2017(平成29)年まで国土交通省関東運輸局の菊名寮でした。

現在は取り壊されて宅地となっていますが、菊名寮だった頃には、敷地の脇に菊名貝塚の看板が設置されていました。

鶴見区との区境にあたるこの高台には、縄文時代前期(約6000~7000年前)の貝塚が点在しており、住宅地の下には今も土器や犬の骨など遺物が埋まっています。

貝塚の看板は、2013(平成25)年当時でもかなり損傷が進んでいましたが、その存在を今に伝える唯一の証人でした。

今はその形跡のない菊名貝塚ですが、宅地の下に残る遺跡の存在は忘れないようにしたいものです。

菊名小学校~丘の上の校舎を建替え計画

菊名貝塚跡を過ぎ、道なりに進むと、菊名小学校があります。

1951(昭和26)年に開校した菊名小学校は、今年で開校70周年です。区境に位置する菊名小の校区は港北区と鶴見区の2区に跨っています。子どもたちが自ら考えて行動することを意図して、1994(平成6)年から完全ノーチャイム化が実施されているのも特徴の一つです。

筆者の散策時にはちょうど桜が満開を迎えており、筆者以外にも桜を写真に収めようと立ち止まる人の姿がありました。高台に位置しているので校門前は急坂で、6年間通うのは大変そうですが、子どもたちはさぞ足腰が鍛えられそうです。

菊名小学校は1967(昭和42)年に、当時の木造校舎が原因不明の火災で焼失しました。

現在の校舎はその翌年(1968)に完成したもので、その復興に奔走した当時の関係者の想いは、『横浜市菊名小学校校舎復興記念誌』(横浜市立菊名小学校PTA、1968年3月)で、知ることが出来ます。

多くの卒業生を送り出してきた校舎ですが、今年で竣工から既に53年が経ちます。老朽化が進んでいることから、市では菊名小学校を建替え対象校に選定しており、新校舎は2026(令和8)年の完成予定です。

大豆戸不動尊~焼失跡に残る基礎と稲荷社

菊名小学校からさらに先へ進みます。

東大豆戸公園、資生堂の菊名花椿寮跡地に建つマンション、リビオ大倉山ヒルトップヴィラを過ぎて左へ曲がり、脇道を下っていくと、大豆戸不動尊の跡地があります。

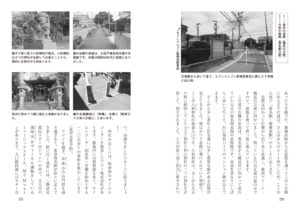

不動堂は2003(平成15)年に放火で焼失しています。今は不動堂の基礎と稲荷社、古い手水鉢だけが残っています。

そのまま階段を降りると水行場跡もあります。2015(平成27)年に筆者が訪れた際は、全体が草に覆われ、全く近づけませんでしたが、今は水が出る龍の滝口も不動明王の姿もはっきりと確認出来るようになっていました。

水行場跡を通り過ぎて、そのまま道を進んでいくと旧綱島街道に出ます。そこには今も「不動尊」と掲げられた鳥居が今もあります。

菊名神社~著名な石の彫像「がまんさま」

旧綱島街道に出て左へ5分ほど進むと、菊名神社があります。

菊名神社は、1935(昭和10)年に杉山神社、神明社、浅間神社、八幡神社、阿府神社の5社を、現在の菊名町公園の場所に杉山神社の地に合祀したのが始まりです。その際に名前も菊名神社に改められました。

戦後、現在地へ移転し、菊名の総鎮守として地域に親しまれています。現在の社殿は2011(平成23)年に11月、鳥居は2012(平成24)年8月に改築されたものです。

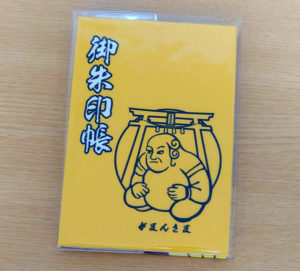

菊名神社といえば、手水鉢を下で支える石の彫像「がまんさま」が有名です。

長い年月、同じ仕事を飽きることなく続けるがまんさまは、努力と忍耐が開運を招くことを自ら示しています。菊名神社では、境内の案内や本殿の天井絵、御守り等の授与品と至るところにがまんさまの姿があります。

また、菊名神社では、季節ごとに新たな絵柄の御朱印を頒布しています。色とりどりで可愛らしい絵柄の御朱印は思わず集めたくなります。御朱印は寺社参拝の証として頂くものですので、参拝後に頂戴しましょう。

港北図書館・菊名地区センター~建物は元区役所

菊名神社から2、3分歩くと、港北図書館・菊名地区センターに行くことが出来ます。

港北図書館・菊名地区センターの建物は元の港北区役所です。区役所が1978(昭和53)年に現在地へ移転したため、建物を改装し、図書館と地区センターとして1980(昭和55)年にオープンしました。当時は菊名地区センターではなく、港北センターという名称でした。

昨年(2020年)は開館40周年でしたが、コロナ禍で残念ながら記念式典は中止となりました。しかし、昨年10月にハナミズキの記念植樹式が行われ、2本のハナミズキが植えられました。

まだまだ細く小さな木ですが、今年の春に白い花が咲きました。毎年春に見事の花を咲かせている梅や桜とともに、これからはハナミズキの成長と開花も来館の楽しみになりそうです。

菊名いちょう広場(サミット菊名店裏側)~新しい消防器具庫

港北図書館から綱島街道を渡り、そのまま西に直進してサミット菊名店の横を通り過ぎ、サミットの駐車場の角を北へ曲がると、光の園第二保育園分園の向かいに「菊名いちょう広場」があります。

いちょう広場には今年(2021年)2月末、港北消防団第三分団第3班(菊名3丁目の一部、4~7丁目)の器具置き場が新設されました。分散保管されていた必要器具類がまとめて収納され、万が一の際には、ここが消防団活動の拠点となります。

アマノ株式会社~著名企業の本社が所在

いちょう広場から元の道に戻り、横浜線の高架をくぐると、アマノ株式会社の本社が見えてきます。アマノ株式会社は、国産初のタイムレコーダーを製造した会社です。

会社のことは詳しく知らなくとも、菊名駅や新横浜駅等で広告を目にしたことがある方、勤務先のタイムレコーダーや入室管理システム、コインパーキングの料金精算機で、アマノの製品を使ったことがある方は多いと思います。

八杉神社と羽黒大明神・おしゃもじさま~古き信仰伝える

アマノ株式会社を通り過ぎ、北西方向に進んでいくと道路に石で出来た太鼓橋、神橋が目に入ってきます。ここは八杉(やすぎ)神社の入口です。

神橋については「大好き!大倉山」の「第45回 八杉神社の神橋」(『わがまち港北3』272~274頁)をぜひご覧下さい。

八杉神社は、八王子社と杉山神社を合祀して創建された神社で、それぞれの頭文字をとって八杉神社と改称しました。二つの神社が合祀されて誕生したことから、狛犬も二対置かれています。

参道を真っすぐ進んでいくと社殿があり、その右手には、羽黒大明神と天満宮があります。

羽黒大明神は「歯黒」と同音であることから、一般的に虫歯や歯痛の神様として知られていますが、この羽黒大明神の梁には杓子が釘で打ち付けられていることから、「おしゃもじさま」であったようです。「おしゃもじさま」は百日咳や悪病除けの神様として横浜を含め、各地で信仰や伝承が伝わっています。

今ではほとんど行われなくなっている信仰ですが、病院や薬がなかった時代にはこうして子どもの健康や病の平癒を神様に願いました。

八杉神社にある羽黒大明神がなぜ「おしゃもじさま」となり、何を祈願したのか、詳細はわからないようですが、ここは収束する気配のない新型コロナウイルスの退散を願いましょう。

大豆戸城~小幡泰久の屋敷跡か

羽黒大明神と八杉神社社務所の間の脇道を抜けると、篠原北の谷戸に上がる道があります。

細い階段を上り切り、振り返ると、大倉山記念館の塔屋や武蔵小杉の高層マンション群も良く見えます。

この辺りには大豆戸城とも称される小幡泰久(おばたやすひさ、小田原北条家(後北条)配下の武士か)の屋敷があったと考えられています。

詳しくは、シリーズわがまち港北「第228回 港北のお城と館 ―その3、小幡泰久屋敷―」(『わがまち港北3』188~192頁)をご覧ください。

谷戸に沿って南東へ歩いていくと菊名駅が見えてきました。そのままJR菊名駅西口前に出て、今度は当初の菊名駅予定地だったともいわれる錦が丘のロータリーを見に行きます。

錦が丘のロータリー~坂道を彩るソメイヨシノ

菊名駅西口から横浜線ホーム下をくぐり、南東に進んで丘を越えると錦が丘のロータリーに行くことが出来ます。

ロータリーの中央部分は生け垣になっており、しだれ桜が植えられていました。ロータリーは放射状に5本の道路がつながっており、信号のないラウンドアバウト方式の交差点になっています。

この場所に東急の菊名駅が出来る予定だったと話もよく耳にしますが、駅が現在の場所に出来た後、東急がこの辺りを菊名分譲地として開発したという話もあり、真相は定かではありません。

東急沿線では、日吉駅前や田園調布駅前も駅を中心として放射状に道路が伸びていく街並みとなっており、これが東急の開発の一つのパターンであったとも考えられています。

また、錦が丘といえば桜も地域の特色です。1934(昭和9)年当時、皇太子誕生を記念して桜336本と紅葉100本が植えられました。坂道を彩るソメイヨシノは筆者も印象に残っています。

しかし、桜は樹齢を重ね、倒木の恐れが出てきたことから伐採されたものも多くなり、大きな切り株にその名残が見られます。一方で樹齢の若い桜の木も多く見られ、景観を守りたいという地域の想いを感じました。

菊名桜山公園(カーボン山)~篠原地区にあるサトザクラの名所

ロータリーから東横線の踏切を越えると、JR横浜線が見えてきます。

線路沿いの道には「旧綱島街道」の道標がありますが、実際には旧々綱島街道(稲毛道と呼ばれた3世代前のルートが現在の「旧綱島街道」と類似しているため)です。この道を少し歩くと菊名桜山公園に行くことができます。

地元の皆さんには「カーボン山」の愛称の方が馴染みがあるでしょうか。菊名桜山公園は篠原地区になるのですが、園内のサトザクラ(里桜=少し遅咲きとされる)が見頃を迎えていると聞き、少し足を延ばしてみました。

筆者が訪れた4月10日は、サトザクラがほぼ満開でした。その日は天候に恵まれた土曜だったこともあってか、散策をする人、写真を撮る人、絵を描く人、公園内で遊ぶ子どもたち、多くの人が暖かかな春のひとときを楽しんでいました。

恒例行事となっている「カーボン山桜まつり」は、昨年今年と2年連続で中止となりましたが、菊名桜山公園は、4月12日から5月23日まで開催している「港北オープンガーデン」に参加しています。

港北オープンガーデンは、個人やグループで管理する素敵な庭や花壇を紹介し、楽しんでもらうもので、今年で9回を数えますが、昨年はコロナ禍のため中止でした。

今年は過去最多の114会場が参加しており、現地公開やYouTubeでの動画配信を行っています。

おわりに~『わがまち港北』での訪問から8年

今回訪れた場所の多くは、シリーズわがまち港北「第176回「大倉山さんぽみち」を歩いてみよう!―その3、菊名駅~新横浜駅―」(『わがまち港北2』211~223頁)と「第178回「大倉山さんぽみち」を歩いてみよう!―その4、菊名駅~みそね公園―」(『わがまち港北2』227~235頁)でも紹介しています。

8年前の散策の記録でもありますので、当時との比較もおすすめです。ぜひこちらもご覧下さい。(「大倉山さんぽみち」は、区内の自然・文化・歴史スポットを巡る散策コースで、1989(平成元)年の港北区制50年を記念して設定されましたが、2016年にリニューアルしています)

野外での散策にはちょうどいい季節となりました。ゴールデンウイークは遠方への行楽の代わりに地域散策はいかがでしょうか。港北オープンガーデンの参加会場を巡るのもよさそうです。

※ 次回(第5回、2021年6月)は「綱島地区」を掲載予定です。

林宏美(はやしひろみ):1982年4月神奈川県小田原市生まれ。中央大学大学院博士前期課程修了。2009年4月大倉精神文化研究所非常勤職員、2011年7月常勤。2014年4月同研究所研究員、2021年4月から図書館運営部長(研究員兼任)。勤務する研究所の創立者・大倉邦彦氏と誕生日がピッタリ100年違いという奇跡の巡りあわせにより、仕事に運命を感じている。小田原市在住(2011年から2014年まで大倉山に在住)。趣味はカラオケとまち歩き。一児の母。子育ての合間にSNSで地域情報をチェックするのが日々の楽しみ。冬の澄んだ青空の下で見る大倉山記念館と梅の時期の大倉山の賑わいが好き。

林宏美(はやしひろみ):1982年4月神奈川県小田原市生まれ。中央大学大学院博士前期課程修了。2009年4月大倉精神文化研究所非常勤職員、2011年7月常勤。2014年4月同研究所研究員、2021年4月から図書館運営部長(研究員兼任)。勤務する研究所の創立者・大倉邦彦氏と誕生日がピッタリ100年違いという奇跡の巡りあわせにより、仕事に運命を感じている。小田原市在住(2011年から2014年まで大倉山に在住)。趣味はカラオケとまち歩き。一児の母。子育ての合間にSNSで地域情報をチェックするのが日々の楽しみ。冬の澄んだ青空の下で見る大倉山記念館と梅の時期の大倉山の賑わいが好き。【関連記事】

・【わがまち港北番外編】こうほく歴史まち歩き~第3回:菊名(前編)―新横浜周辺―(2021年3月10日)

【参考リンク】

・書籍『わがまち港北』公式サイト(『わがまち港北』出版グループ)