“大倉山”という地名の元祖で、実業家として得た財を教育活動に注ぎ込み続けた情熱家による明治・大正・昭和と90年にわたる歩みと思いに触れることができます。

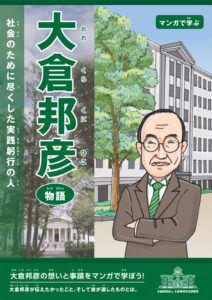

公益財団法人大倉精神文化研究所(大倉山2)は、同研究所の創設者で、現在の「大倉山記念館」を建設した実業家・教育者の大倉邦彦氏(1882年~1971年)の軌跡をまとめ、7月に発行した「マンガで学ぶ 大倉邦彦物語~社会のために尽くした実践躬行(じっせんきゅうこう)の人」のPDF版をこのほど公開しました。

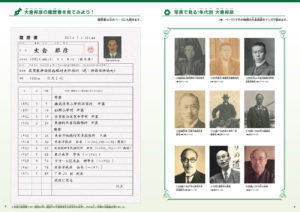

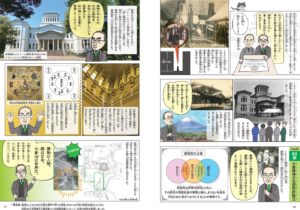

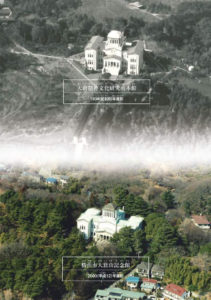

大倉山のシンボルとなっている白亜の歴史的建造物は現在、「横浜市大倉山記念館」と名付けられて市の公共施設に変わっていますが、もとは今から90年ほど前の1932(昭和7)年に大倉精神文化研究所の本館・図書館として建てられたもの。

「太尾」と呼ばれていた駅の近くの丘を東急電鉄から買い取り、「世の為に田を耕す」という使命感を持って白亜の研究所を築き、周囲の土地を切り拓きながら全国に自らの思いを伝え続けてきたのが大倉邦彦氏でした。

没後から半世紀、思いを受け継ぐ

大倉氏が創設した大倉精神文化研究所のある山なので“大倉山”という駅名と地名が生まれたことは、地元を中心に知られていますが、同氏については「会社の社長」「研究所の創設者」「実業家」「教育者」といった肩書以外に、人となりが深く理解されているとはいえないのが現状です。

また、自らの財産をつぎ込んで壮大な建物を築けるほどの実業家であり、たまたま苗字も同じであることから、「ホテルオークラ」などで知られる“大倉財閥”の一員ではないかと勘違いされるケースも少なくはありません。

1971(昭和46)年に大倉氏が89年の生涯を閉じてから半世紀。今も思いを受け継ぐ大倉精神文化研究所が没後50年を機に「小学生から大人まで、誰でも気軽に読んでもらえるように」と“マンガ版伝記”として、1冊にその人生と思想を凝縮しました。

激動の時代、大倉山から伝え続けた

「マンガで学ぶ 大倉邦彦物語」は60ページ超の冊子として3000部を印刷。同研究所の附属図書館で無償配布しているほか、港北区内の小・中学校と地区センターなどにも配られており、インターネット上にはPDF版も公開しています。

区内の小中学校を代表し「マンガで学ぶ 大倉邦彦物語」を受け取る小机小学校の鈴木康史校長と日吉台西中学校の松田哲治校長(左端)、右2人目は大倉精神文化研究所の平井誠二理事長、林宏美研究員(8月18日、港北区提供)

大倉精神文化研究所で同書の制作を担当した研究員の林宏美さんは、「大倉邦彦と研究所は『大倉山』の地名の由来にも関わりがあり、地域学習などで子どもたちが来館することも多い。記念館や研究所の歴史に子どもたちが興味を持って学ぶことができる入門書を作りたかった」と話します。

また、大倉氏が教育者としての歩みを進め始めていた黎明期には、幼稚園を創設したり、自宅で高校生や大学生とともに学ぶ場を作ったり、その後には大学の学長も務めたりしており、幼児・青少年教育を重視していた遺志を継いだものでもあるといいます。

同研究所では、創立60年を迎えた1992(平成4)年に大倉氏の生涯をまとめた「大倉邦彦伝」を刊行していますが、1000ページを超える大作で気軽に読めるものではなかったため、読みやすいマンガという形で伝記にしたとのことです。

同書には、1882(明治15)年に佐賀県神埼郡西郷村(現在の佐賀市に隣接する神埼市)で「江原(えはら)邦彦」として生まれてから、1971(昭和46)年に大倉山に新居を建て始めた矢先に亡くなるまでの歩みが細かく盛り込まれました。

上海留学から帰国した江原邦彦青年が用紙店に就職し、「大倉邦彦」として実業界で活躍するまでの軌跡や、肉親の相次ぐ死と離婚、そして関東大震災による被害と不幸が重なり、自らを見つめなおしたことを機に覚醒した“教育者・大倉邦彦”としての40年超にわたる期間まで、明治・大正・昭和の三時代に渡り、関東大震災や第二次世界大戦という荒波に巻き込まれながら、何を考え、どこへ導き、大倉山で伝えたかった精神とはどういうものだったのか。

大倉精神文化研究所の本館・図書館だった頃(写真上、1934=昭和9年撮影)と現「大倉山記念館」(2000=平成12年撮影)の写真を見比べてみると、研究所の土地を切り売りし、建物を市に寄贈しながらも現在まで研究所を維持してきた苦心の一端がうかがえる(「マンガで学ぶ 大倉邦彦物語」より)

大倉山記念館(大倉精神文化研究所)の建物に込められた思いや、創設黎明期の活動など地域の歴史を知るうえでも貴重な一冊となっています。

この年末年始、PDF版をダウンロードして大倉山の“源流”をたどってみてはいかがでしょうか。大河ドラマのような激動の時代から生まれた熱い思いに触れられるはずです。

【関連記事】

・【歴史まち歩き】太尾から大倉山へ、まもなく90年を迎える駅と史跡を巡る(2021年11月10日)

・“大倉山”の源流たどれる展示会、創立者と記念館をテーマに1/17(日)まで(2021年01月5日)

【参考リンク】

・『マンガで学ぶ 大倉邦彦物語 ―社会のために尽くした実践躬行の人―』の案内とPDF版のダウンロードページ(大倉精神文化研究所)

・よくある質問~大倉精神文化研究所FAQ(ページ下部、大倉邦彦氏と研究所のアウトラインが分かる)