1939(昭和14)年に神奈川区から分離する形で「港北区」が誕生してから今年(2019年)で80年。記念するロゴマークが今月(1月)から公開されたほか、記念映像や記念誌の作成、新横浜では式典も行われます。

横浜市が5区で区制を開始した1927(昭和2)年当時、港北区のエリアは神奈川区に含まれ、日吉村という別自治体だった日吉エリアも含まれていませんでしたが、その後1937(昭和12)年に日吉駅周辺など日吉村の一部を吸収。そして、1939(昭和14)年4月には港北区として神奈川区からの“分区独立”を果たしました。

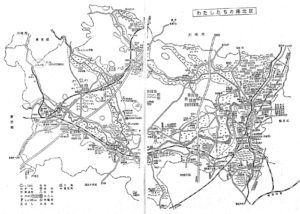

発足当時の港北区は、現在の緑区をはじめ、都筑区や青葉区も含んでおり、日吉からたまプラーザや長津田など、東京都町田市との境界あたりまでに至る巨大な区域で、横浜市域の三分の一近くを占めていたといいます。

その後、高度経済成長期には今に引き継ぐ“ものづくり工場”の相次ぐ進出や宅地開発、新幹線開通にともなう新横浜駅の開業を経て、1969(昭和44)年に緑区が分割。さらに、1994(平成6)年には都筑区と青葉区が分割され、今の区域となっています。

そんな港北区発足から80年を迎えるに当たり、区は今月から区制80周年のロゴマークを公開したほか、記念映像も制作。4月には記念誌も発行する予定です。

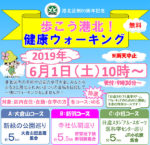

また、6月1日(土)には新横浜少年野球場(新横浜2)で前倒しして開かれる「ふるさと港北ふれあいまつり」 のなかで、記念式典も予定されています。

東京都内に近いこともあり、都内企業の大型工場進出や計画なき住宅開発など、常に首都の動向に左右されてきた港北区。この先には、新たな鉄道「相鉄・東急直通線」(日吉~新綱島~新横浜~相鉄線方面)の開通も控え、人口が増え続けて35万人という日本一の規模に達した「行政区」は、これからどのような姿となるのでしょうか。

【関連記事】

・50年前の港北区小学生向け資料集を発見、巨大な区の姿や高度成長期の変化に注目(2017年2月19日、昭和35年ごろの港北区の姿)

・<コラム>自らの利益のため「日吉村」を引き裂いた大都市横浜と川崎の罪(横浜日吉新聞、2016年1月3日、日吉エリアが横浜市に吸収されるまでの経緯)

【参考リンク】

・港北区制80周年記念事業について(港北区)