豊富な公園の下に眠るスケート場や池といった過去の歴史をひも解き、貴重な黒湯の銭湯も紹介します。区の歴史や文化、現在の見どころを歩く連載「【わがまち港北番外編】こうほく歴史まち歩き」の第14回は大倉山駅と大綱橋の間に広がる「大曽根地区」です。

港北区内を12の地区に分け、地域の歴史や名所・旧跡、名物や新たな街の動きを紹介するというコンセプトの本連載の執筆は、歴史エッセー『わがまち港北2』(2014年5月)と『わがまち港北3』(2020年11月)の共同執筆者としても知られる林宏美さん(公益財団法人大倉精神文化研究所研究員)が担当。14回目となる今回は、筆者がつとめる大倉山精神文化の目の前から始まる「大曽根地区」の散策です。

港北区内を12の地区に分け、地域の歴史や名所・旧跡、名物や新たな街の動きを紹介するというコンセプトの本連載の執筆は、歴史エッセー『わがまち港北2』(2014年5月)と『わがまち港北3』(2020年11月)の共同執筆者としても知られる林宏美さん(公益財団法人大倉精神文化研究所研究員)が担当。14回目となる今回は、筆者がつとめる大倉山精神文化の目の前から始まる「大曽根地区」の散策です。

(※)特記のない限り、本連載の写真は筆者・林宏美さんによる撮影です

(※)本連載は「新横浜新聞~しんよこ新聞」と「横浜日吉新聞」の共通記事です

港北区のほぼ中央に位置

大曽根地区は「大曽根台」と「大曽根1~3丁目」からなり、東急東横線の大倉山駅と綱島駅の中間部に位置。大倉山の駅前から大綱橋のたもと付近まで広がっており、住んでいる場所によって“大倉山圏”と“綱島圏”に分かれる(「港北区ガイドマップ」から一部分を抜粋して一部加工・追記)

連載第14回目、今回は大曽根地区の散策です。港北区のほぼ中央に位置する大曽根地区、筆者にとっては、勤務先の研究所がある大倉山と、かつて住んでいた樽町に隣接する身近で親しみのある地区です。

大曽根地区の歴史や概要については、「シリーズわがまち港北」の第187回「大曽根地区 ~地域の成り立ち、その2」も合わせてご覧下さい。

また、大曽根地区はインターネットでの情報発信を積極的に行っています。地域の今については街の総合サイト「ハートフル大曽根」や公式Twitterもご覧ください。

スカイツリーまで見える高台

今回は筆者の勤務する大倉精神文化研究所からスタートしましょう。「大倉山記念館」東側にある研究所入口を出ると、すぐ目の前の道は大倉山2丁目と大曽根台、大倉山地区と大曽根地区との境でもあります。

研究所を出て北西へ進むと、「東京スカイツリー」と「東京タワー」のビューポイントがあります。今の季節は少し見えにくいですが、冬晴れの空気が澄んだ日は、2つの塔がくっきりと見えます。

大倉山公園に隣接「第三公園」

景色を楽しんだ後は大倉山公園詰所前を通って、「大曽根第三公園」へ向かいます。

大曽根第三公園は、1963(昭和38)年に開園した公園です。研究所から近いこともあって、筆者も昼休みにはここでよく息抜きをしています。

ブランコやジャングルジム、すべり台のほか、自由に使える砂場遊びの道具まで置いてある遊具の充実ぶりは魅力的です。

また、公園の北側には大きなソメイヨシノが並び、大倉山公園とともに桜の名所になっています。新型コロナウイルス禍以前はシートを広げてお花見を楽しむ人の姿もよく見られました。

札所の大乗寺に“相鉄車両”が

大曽根第三公園を出て、北に向かって坂を下っていくと、途中には曹洞宗寺院の「大乗寺」があります。

創建は1576(天正4)年で、正式には転法輪山箕谷峰院大乗寺といいます。大乗寺は寅年薬師の「都筑橘樹(つづきたちばな)十二薬師如来霊場」の第12番札所でもあり、4月1日から20日まで12年ぶりの御開帳が行われていました。

大乗寺といえば、相鉄線の旧2100系車両の運転台が置かれていることも有名です。筆者も以前見学に伺い、運転席に座ってブレーキとマスコン(制御装置)を握らせて頂きました。

「相鉄・東急直通線」の開業がいよいよ来年(2023年)3月に迫りました。直通線は新横浜から大倉山・大曽根の地下を通って新綱島に向かいます。直通線の開業で未来を先取りするかのように置かれていた相鉄車両に改めて注目が集まりそうです。

昭和20年代まで「スケート場」

大乗寺と道を挟んで東側の高台は、現在住宅街になっていますが、明治の頃には天然氷の「氷場」がありました。

機械製氷の登場と関東大震災による被害で天然氷の製造が下火になると、この氷場の池を利用して「大倉山天然スケート場」が開設されます。

大倉山天然スケート場は、1928(昭和3)年に冨川(ふかわ)善三さんが開設し、1935(昭和10)年には、東横電鉄(現東急電鉄)の援助を受けてリンクを拡張しました。

最寄りとなる大倉山駅には毎朝その日のリンクの状態が伝えられ、「良好」「不良」の看板が出されたそうです。スケート場は人気が高く、沿線各地から多くのお客さんがやって来て、休日には行列が出来るほどだったとか。

スケート場は戦時中も営業しており、当時、大倉精神文化研究所(横浜市大倉山記念館)の建物を借用して業務を行っていた海軍気象部の部員や女子挺身隊の学生らも、ここでスケートをしたことがあったといいます。しかし、気温の上昇で氷が張らなくなったため、戦後、1948(昭和23)年頃にスケート場は営業を終了しました。

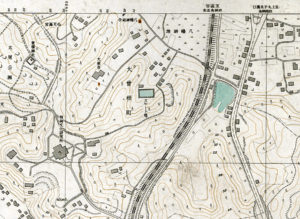

1941(昭和16)年の「三千分一地形図」(横濱市土木局・昭和十六年三月製版「獅子ヶ谷」)には「大乗寺」の近くに「スケート場」という表記が見える。東横線線路と綱島街道の間には“ちの池”(現「大曽根第二公園」)らしき溜め池の記載も(「横浜市三千分一地形図画像(昭和初期)」より)

大倉山天然スケート場の詳細については、シリーズわがまち港北第85回「氷場からスケートリンクへ」をご覧ください。(※「とうよこ沿線」の「写真が語る沿線~大正・昭和初期の大倉山」にはページ下部に当時の写真が掲載されています)

ちなみにスケート場の話は、港北区民ミュージカルで2014(平成26)年に上演された『ice』や、港北昔ばなし紙芝居『大倉山天然アイススケート場』(映像はこちら)の題材にもなっています。

現在、スケート場跡地にその名残が見つけられないのは残念ですが、氷上で滑走を楽しんでいた人々の姿を想像しつつ、先へ進みます。

地域の氏神、大曽根八幡神社

大曽根第三公園から大乗寺前の坂道を下ると、大曽根保育園に面した四つ角に出ます。保育園の東の向かいに、2012(平成24)年までパン店「太陽ベーカリー」があったことを思い出される方もいらっしゃるでしょう。

角を北西へと進んでいくと、港北消防団の消防器具置場があり、その手前にある敷地の奥に「大曽根八幡神社」の鳥居があります。鳥居をくぐり、階段を上っていくと社殿があります。

大曽根八幡神社は江戸時代には既にあったようですが、創建年代は不詳です。例祭日は隔年9月の第2日曜で、今年は9月10日に宵宮、翌11日に本宮が予定されています。

2013(平成25)年に新調された神輿は地域の自慢ですが、2020(令和2)年以降巡行は行われていません。今年こそは神輿が地域を練り歩く賑やかなお祭りが開催出来ますように。

くじら公園付近は「まこも池」

大曽根八幡神社から元の道に戻ってさらに北西に進み、3つ目の角を左に曲がると、「大曽根公園」があります。公園には大きなクジラ型の遊具があり、“くじら公園”の愛称で親しまれています。

大曽根公園は1965(昭和40)年の開園ですが、元々公園の一帯は、「まこも池」と呼ばれる農業用の溜め池で、池ではマコモの栽培も行われていました。マコモはお盆のお供え物の下に敷くゴザや、神社のしめ縄などに使われるイネ科の植物です。

また、まこも池の畔では戦国時代、小机城代・笠原能登守の弟である義為が屋敷を構えていたといわれており、それにまつわる伝説も残っています。詳しく知りたい方は、シリーズわがまち港北第227回「港北のお城と館~その2、大曽根の3館」、連載「大好き!大倉山」の第15回「まこも池の首切り伝説~昔ばなし、その3」(『わがまち港北3』234頁掲載)をご覧ください。

珍しい石像を持つ「長光寺」

大曽根公園の南西側、歩いて1、2分のところに「長光寺」があります。真言宗寺院の清雲山観音院長光寺は、前回訪れた鳥山町にある三会寺(さんねじ)の末寺で、御本尊は不動明王です。

境内の入口のそばに、まこも池の畔にあったとされる六地蔵、本堂の手前右側には1785(天明5)年に造られた飯縄権現(いいづなごんげん)の石像が置かれています。

飯縄権現はカラス天狗のような出で立ちで白い狐に乗った不動明王の化身です。高尾山薬王院(東京都八王子市)の御本尊としてご存じの方もいらっしゃるでしょう。

大曽根小学校の校歌に注目

長光寺を出発し、住宅街の間を抜けて北側の鶴見川方面へと進んでいくと、「大曽根小学校」があります。

大曽根小学校は、1961(昭和36)年に大綱小学校の大曽根分校として開設され、1965(昭和40)年に大綱小学校から独立して開校しました。再来年、2024年には創立60周年を迎えます。

前回の小机小学校に続き、その校歌に注目すると、作曲は横浜にもゆかりの深い高木東六さんです。清掃車のBGM「ヨコハマさわやかさん」は、皆さん耳にしているでしょう。

作詞は児童劇作家の永井鱗太郎さんで、その歌詞は、鶴見川や大倉山の梅、丘陵部に立つ鉄塔、新幹線と東横線といった大曽根地域の特徴が盛り込まれ、「ハイハイハイ」の掛け声がとても印象的です。(※歌詞は大曽根小学校の公式サイト内に掲載)

大曽根小から大曽根商店街へ

大曽根小学校の正門前を東に進み、突き当りを南へ歩いて大倉山方面へ戻り、「大曽根商店街」へ向かいましょう。

その間には「大曽根第五公園」や大曽根地区自治会で管理する「大曽根会館」があり、その先には「大曽根第四公園」もあります。

綱島温泉と同じ黒湯の太平館

ここから東に進んでいくと、東急東横線の高架があります。その下を潜ってさらに進んでいくと大曽根商店街に出ました。昭和の懐かしい雰囲気が残る商店街で、筆者も昼休みにはお惣菜を買いに行ったりします。

商店街の中程、通りから少し奥まった所に銭湯の「太平館」があります。綱島温泉と同じラジウム鉱泉の黒湯と、宮造り建築に番台と富士山を描いたペンキ絵がある、昔ながらの銭湯です。

筆者も何度か利用しましたが、最初は番台に驚いたものの、慣れるとずっとここにいたくなるような居心地の良さがあります。最近はなかなか営業時間中に足を運ぶことが出来ませんが、あの空間と黒湯が恋しくなりました。

商店街を大倉山駅方面へ進んでいくと、「ファミリーマート大曽根店」のある角に出ます。ここには2016(平成28)年まで豆腐店の「仁藤食品」がありました。角を東に進むと綱島街道の「大曽根」の交差点に出ます。

河津桜の名所「大曽根第二公園」

交差点から綱島街道を南へ歩いていくと、「大曽根第二公園」があります。

大曽根第二公園は、1969(昭和44)年の開園で、元は大曽根公園と同じく農業用水の溜め池でした。溜め池は「ちの池」と呼ばれ、大曽根側と樽側で池の真ん中を仕切って、それぞれの地域に水を流していました。公園になっているのは樽側の池部分で、大曽根側は宅地となっています。

「ちの池」の名前の由来には、いくつかの説があります。1つは、女六部(女性の巡礼者)が池のそばで赤ん坊を産んだ後、力尽きて池にはまり、翌朝になると池の水が真っ赤に染まって「血の池」の様だった、というものです。他の説や同じような内容で細部が異なる話もあります。

ちの池の由来は少し背筋が寒くなるような話ですが、今は子どもたちが楽しく遊ぶ公園です。また、大曽根第二公園は河津桜が美しい公園としても知られており、少し濃いめのピンク色の花は早春の公園を彩る風物詩です。

高台と「男はつらいよ」のロケ地

大曽根第二公園の南側出入口を出て、大倉山保育園の前の道を歩いていくと、ビンテージマンションと目される大倉山ヒルタウンの裏手に「大曽根南公園」があります。

園内の通路擁壁がクジラのデザインとなっているのは、大曽根公園のクジラ型遊具と何かつながりがあるのでしょうか。

公園の西の向かいには階段があり、高台には住宅街が広がっています。階段を上りきったら南へ進み、道なりに歩いていくと、眼下に東横線の線路が見えてきます。線路の向こう側は大倉山記念館のある丘です。今は線路で分断されていますがかつては1つの丘でした。

道の先には、1974(昭和49)年公開の映画「男はつらいよ 寅次郎恋やつれ」(シリーズ13作目=詳細)のロケ地になった階段があります。ここを下りれば大倉山駅はすぐそこです。

一戸建てが多く定住意向が高い街

身近な地域ながら、じっくり散策する機会がなかった大曽根地区、区内では近年、マンションや複合商業施設などの建設が進んでいますが、戸建て住宅が多い暮らしの空間といった印象を持ちました。親しみやすさ、生活感と言ってもいいでしょうか。

住宅地の合間には遊具の充実した公園があり、かつそれぞれの公園の間が近く、1つの公園で遊び飽きたら別の公園へ行くことが可能な距離間も魅力的でした。

そして、どの公園も比較的敷地が広いのは、住宅が集まる大曽根では災害時の安心・安全にもつながっているでしょう。さらに東急東横線と綱島街道が通り、交通利便性も高い、住民の定住意向が高いのも納得です。

いよいよ残る地区はあと1つとなりました。次回は「師岡地区」を散策します。

林宏美(はやしひろみ):1982年4月神奈川県小田原市生まれ。中央大学大学院博士前期課程修了。2009年4月大倉精神文化研究所非常勤職員、2011年7月常勤。2014年4月同研究所研究員、2021年4月から図書館運営部長(研究員兼任)。勤務する研究所の創立者・大倉邦彦氏と誕生日がピッタリ100年違いという奇跡の巡りあわせにより、仕事に運命を感じている。小田原市在住(2011年から2014年まで大倉山に在住)。趣味はカラオケとまち歩き。一児の母。子育ての合間にSNSで地域情報をチェックするのが日々の楽しみ。冬の澄んだ青空の下で見る大倉山記念館と梅の時期の大倉山の賑わいが好き。

林宏美(はやしひろみ):1982年4月神奈川県小田原市生まれ。中央大学大学院博士前期課程修了。2009年4月大倉精神文化研究所非常勤職員、2011年7月常勤。2014年4月同研究所研究員、2021年4月から図書館運営部長(研究員兼任)。勤務する研究所の創立者・大倉邦彦氏と誕生日がピッタリ100年違いという奇跡の巡りあわせにより、仕事に運命を感じている。小田原市在住(2011年から2014年まで大倉山に在住)。趣味はカラオケとまち歩き。一児の母。子育ての合間にSNSで地域情報をチェックするのが日々の楽しみ。冬の澄んだ青空の下で見る大倉山記念館と梅の時期の大倉山の賑わいが好き。【関連記事】

・【歴史まち歩き】太尾から大倉山へ、まもなく90年を迎える駅と史跡を巡る(2021年11月10日)

・【歴史まち歩き】しだれ桜の古刹と今は無き「愛国寺」「菖蒲園」、樽町を歩く(2021年12月8日)

【参考リンク】

・シリーズわがまち港北(第1回~第232回)(大倉精神文化研究所)

・書籍『わがまち港北』公式サイト(『わがまち港北』出版グループ)